连平

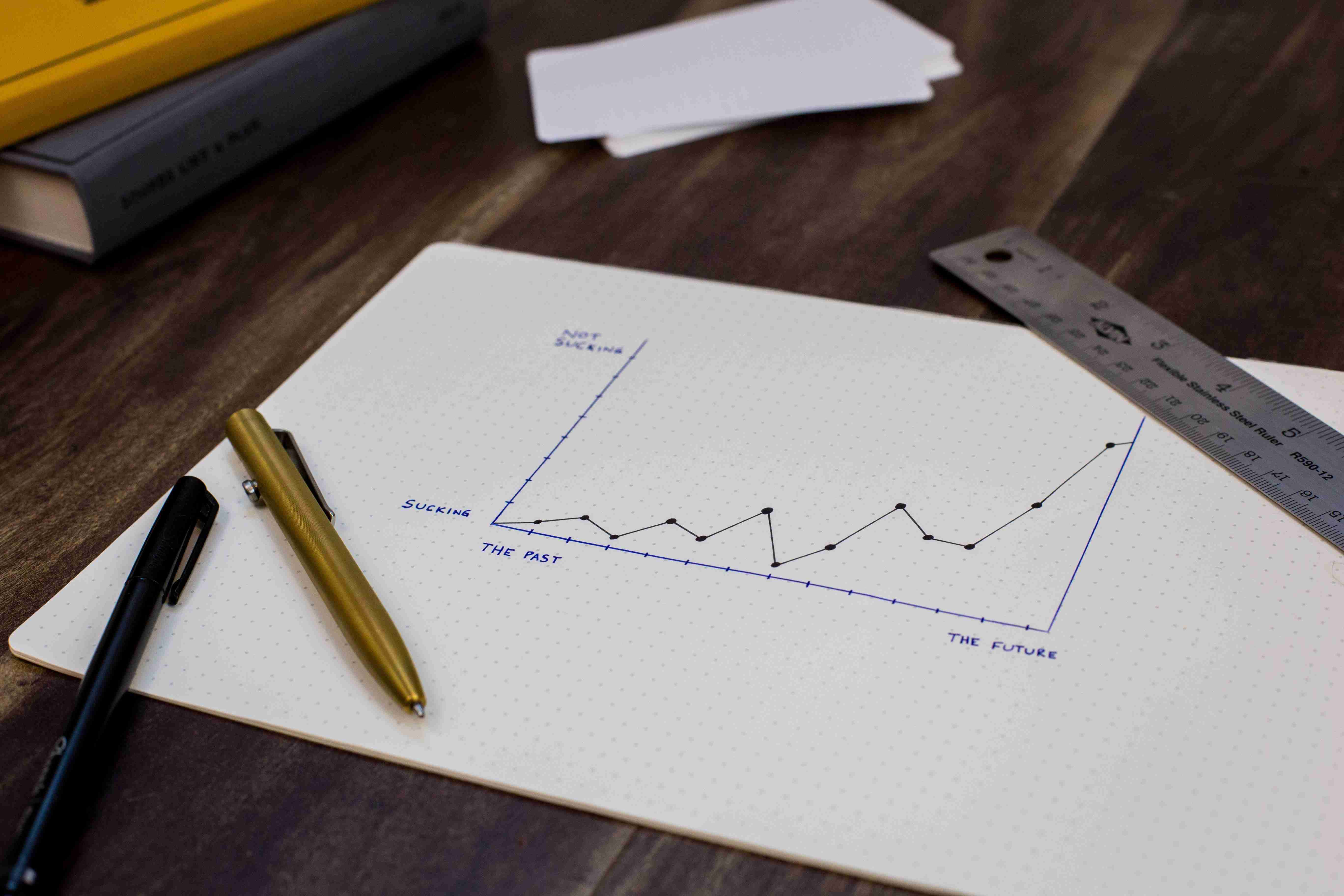

制造业门类齐全、发展水平居全球首位,得益于工业部门和外商投资长期占地成本低廉。2008年-2019年期间,全国100大中城市年均土地溢价率为19.7%;其中,工业用地年均溢价率仅为1.8%,远远低于商业和居住用地溢价率。传统经济中地方政府为了发展当地经济,扩大招商引资,往往以相对低廉的价格出让土地促进工业部门快速发展。1998年-2006年期间,外商直接投资FDI中,工业部门投向占比超过70%,此后则逐年递减。

十年间,地价也相应增长了1.8倍。随着土地价格的抬升,地价占房价的比例也从2010年的40%左右升至2019年末60%,城市房价的高企,背后的主要推手便是地价水平的不断提高。

改革土地制度为国内大循环提供动力和保障

“十四五”期间,我国经济将逐步从粗放式向集约化的方式转变,土地要素改革对经济发展将起到重要的引领作用。根据十九届五中全会公报和年初发布的《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》内容,以土地制度改革为突破口,推进土地要素市场化配置,逐步消除城乡土地二元体制,促进生产要素在城乡的优化配置与流动,为促进国内大循环提供动力和保障。总体上需要实现四个目标:建立健全城乡统一的建设用地市场,增加农民享有更多农村土地资源的权利;深化产业用地市场化配置改革,加大土地市场化配置,遏制地价的过快上涨;鼓励盘活存量建设用地,提升土地利用率,适当增加住宅用地占比,削减工业用地比例;完善土地管理体制,实施年度建设用地总量调控制度,增强土地管理灵活性,推动土地计划指标更加合理化。具体的改革应从四个方面展开。

1、完善农村土地集体所有制产权制度,为土地流转打好基础

集体建设用地与承包地一样,是农民群众最主要的财产。我国建立社会主义市场经济的过程,就是生产要素及各类财产权利通过市场交易,参与社会生产与产品分配的过程。未来应落实土地承包关系长久不变制度,法律上明确农户长久承包土地制度。通过完善相关政策及法律条款,建立土地承包权与土地经营权可分离的制度。通过完善土地流转制度和办法,遵循自愿、依法、有偿原则,地租归属原享有土地承包权农户所有,土地流转需与原承包者签订法定有效合同。

自十七届三中全会明确提出要逐步建立城乡统一的土地市场以来,许多地方改革试点不断推进,诸如成都瓦窑村、北京“城中村”改造、以及广东“三旧”改造等都在尝试运行集体建设用地进入市场,为改革现行土地制度提供了不错的经验。以瓦窑村为例,其具体做法:一是固化并确权集体经济组织成员。以2008年确权确认时信息为准,以户为单位享有农村土地承包经营权,以社为单位,确认集体经济组织特殊成员,享有集体资产收益的分配。二是落实农村土地承包经营权长久不变。以各社确定的土地承包经营权长久不变的起始时间为准,不再进行土地承包经营权调整。农户享有土地承包经营权的抵押、流转等方面的权利。三是明确土地收益分配方式。以社为单位股权量化到每个村民,需占用社员承包土地时,由受益户按同期国家征用补(赔)偿标准出资进行补(赔)偿,计算人均承包地面积,对土地承包经营权和收益权做明确处理,国家征占用或该土地流转时产生的收益,归已确权的承包经营权人所有。

2、优化土地利用结构,盘活存量用地,提高土地利用率

未来都市圈同城化发展将成为重要趋势。都市圈的形成是中心城市与周围地区资源要素双向流动的结果,对特大城市和大城市而言,未来最根本的经济基础是商业服务和金融部门。都市圈同城化建设理念的核心是集约化,是建立在要素自由充分流动和资源配置更加合理、市场竞争更加充分、成本相对更为低廉等基础上,因此土地作为重要的要素,在都市圈同城化发展中不可避免地需要改变原有的城乡“二元”结构。以上海、北京为代表的一线城市,目前都面临土地建设用地指标不足的问题,因此必须改变当前土地配置结构。

新一轮土地市场改革过程中,土地规划需要摒弃外延扩张和粗放利用的老路,向以结构性调整促进地区经济可持续发展的道路转型。具体措施建议如下:

一是降低城镇建设用地审批中工业用地比重,增加住宅、商服用地比重,优化城市用地结构,促进产业转型,制定工业用地转商业、住宅用地权属处理及其未来增值收益分配的办法。

二是重视现有城市存量土地的再开发及利用。根据国内外城市发展的历史经验表明,相较于对新增农地转城市用地的开发而言,对存量土地开发的成本要更低廉。上世纪90年代,国内一些城市的老旧厂房再开发得到鼓励,允许国有企业重新开发土地和出售土地使用权,这提供了财政激励来推动土地更快地流转和使用。

三是将城郊地区集体用地纳入城市规划,促进城乡融合。随着户籍制度和土地制度改革的推进,土地确权及其交易属性需要得到释放。建议允许城市规划将城乡结合部地区的集体用地中的经营性项目,不必纳入征收为国有用地直接确权后开发利用。一方面使广大城乡接合部的农村、农民能够凭借土地财产成为市场主体,对工商业资本的吸引力也会上升,为农村的发展注入新的活力,从而有助于减少城乡收入差距、促进城乡融合发展加快步伐。另一方面,也可以缓解部分城市缺少国有建设用地指标的问题。

四是制定针对农民转城镇人口群体和鼓励农村宅基地进入流通市场的机制。优化城乡建设用地结构,可以尝试从城乡结合部开始,将已在城市落地的农民的集体建设用地指标进行置换,允许将宅基地所对应的面积的使用权带入城市,允许城市把郊区的农地变成工业和住宅用地,改善城乡两头占地的问题。

参考过往宅基地试验田经验,可将宅基地从农村集体所用用地中单独纳入土地市场,在不减少耕地面积、影响承包地经营的前提下,将宅基地与城镇集体居住房产置换,超过置换房面积的部分可以货币补偿安置,也可以通过其他补贴的方式进行补偿,并将原有土地中的耕地划归所属农村集体组织供日后土地集约复耕所用。

3、加快推进征地制度改革,建立更公平的土地收益分配制度

未来应改征地补偿由按原用途倍数补偿改为公平补偿。对城市内被征地农民房屋采取市场价补偿,对城市郊区外农民房屋按当地区段综合市场价补偿,对被征地农村居民则将其纳入城镇社保体系。探索多种模式下的土地收益补偿,包括涉及住房、就业、医保、子女教育等问题,以求保障农民的长远生计。

将土地增值收益分配问题放在土地改革的重要位置。应根据土地增值收益产生的原理制定合理的分配原则,改变当前土地增值收益归地方政府的状况,需从保障原土地所有者及其社会权益出发,建立土地增值收益新的分配机制。从国内各地探索的经验来看,建议将集体土地出让收入中的一部分留于发展村集体经济,部分分配给农民。鼓励农民将土地收益以股份方式,投入发展股份制集体经济。

4、建立健全“人地钱”挂钩政策,稳定城市地价和房价

逐步消除农村剩余劳动力进城阻碍,改进农村转城镇移民的生活条件,防止未来逆城市化继续存在。尽管当前户籍制度和土地制度政策逐步松动,但仍有部分地区的人口迁移行为受到户籍制度和土地制度的制约,例如北京、上海等特大城市。过往农村转城镇劳动力存在“往返旅行”的现象。从长远角度出发,需要认识到移民应当具备永久性,需要认识到家庭的需求,不仅仅是单个移民需要安顿下来,移民不只是雇员而更是城市定居者。由此,需要实现农村转城镇累计权益的兑现,即匹配农村转城镇常住人口的城镇户籍权益、以及土地交易及未来增值权益,允许其出售农地(或者农地使用权)和在当地农村企业的股份,提高移民者在其所在工作的城市的投资能力。此举将有助于缩小城乡居民收入差距。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。